野球をやっている、観ている方でなかなか「野球とは?」と考える機会ってないですよね。しかし、基本的なルールを熟知した上で野球とどんなスポーツなのかをしっかり理解しておかないと上達はできません。

強豪校、優勝するチームはそういった目に見えないものを大事にしています。故人・野村克也さんが監督時代はチームミーティングで野球のルールから哲学まで選手に説いていたそうです。

このコンテンツで得られることは以下の通りです。

- 野球のうちの試合のルール

- 野球とはどんなスポーツなのか説明できるようになる

- 試合で使われる用語を理解できるようになる

- 複雑な攻撃/守備のルールについて理解することができる

ルールを理解してプレーしているのとしていない状態では全くプレーの質が変わってきます。観客も試合の見え方がガラリと変わるでしょう。今すぐコンテンツを読んで試合のルールを理解した上で試合に臨みましょう。

野球の基本ルール

皆さんはなぜ試合をするのか?

考えたことはありますか?

私が現役の頃は辛く、苦しい練習の成果を出せる場だと自分なりの解釈を持ってプレーしていました。

本質的な部分を知っているとではどういうチームが勝てるのか?

どんな練習をしなければいけないのかが自ずとわかってくるはずです。

攻撃と守備を交互に行う点取りゲーム

結論からいうと野球の試合は”相手チームより多くの点を取る”ことです。これが試合の目的です。

どれだけ得点を奪い、ホームベースを踏ませないかが勝敗の鍵になるということです。勝敗に大きく左右してくるのは、投手力と打撃力になるというわけです。

攻撃と守備を交互に繰り返す

野球の試合の基本的なルールは以下の通り。これも基に試合は進行されていきます。

- ピッチャーがバッターに投球する。打つか打たないかはバッターが決める

- 攻撃側はまずバッターがランナーとなり、ランナーとなれば進塁して得点することに努める

- 守備側は、相手のバッターがランナーになることを防ぎ、ランナーとなった場合はその進塁を最小限にとどめるように努める

- バッターがランナーとなり正規に全ての塁に触れたとき、そのチームに1点が記録される

攻撃側は点を取る・守備側はアウトを取る

野球を知らない人に野球ってどんなスポーツなのか教えてと聞かれたら次のような順番で答えましょう。

1・試合の始まりはピッチャーがバッターに向かって投げる。

2・バッターは進塁してランナーになり得点すること

3・守備側はランナーを出さないこと。出したら進塁を防ぐこと。

4・ランナーがホームに帰還したら1点が入る。

試合で使われる野球用語

ここでは試合で使われる野球用語について簡単に紹介していきます。選手でもなんとなく使っていてでもその言葉の意味は理解していないなんてことはあるあるです。

試合でよく使われる用語を12個ご紹介します。上に番号をつけた用語をご紹介してます。下に番号の用語の説明をしています。

1・プレイ

2・アウト

3・タイム

4・イニング

5・コールドゲーム

6・バント

7・スクイズ

8・スイング

9・ハーフスイング

10・ボーク

11・パスボール

12・ワイルドピッチ

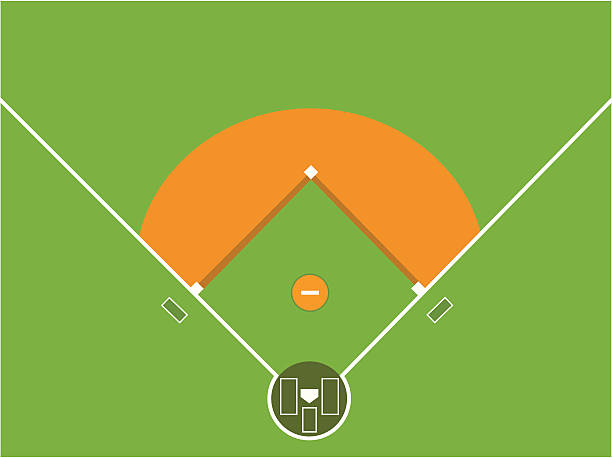

野球グランドの大きさ

次は球場です。選手でも球場の規定の大きさやベースの大きさ塁間を知らない人も少なからずいます。どのくらいの大きさなのか把握しておくことは最低限必要です。球場によってはネットの高さ、形が違ったり芝、砂など特徴があります。規定に満たされていれば問題ないのです。

ダイヤモンドとベースの配置

野球場はある規定を満たしていれば好みの形、大きさにできます。内野の大きさ、ベースの大きさだけはどの球場でも共通です。塁間は90フィート(27.431m)平方が内野の大きさです。内野の形状をよく「ダイヤモンド」と言いますが、2塁ベースだけダイヤモンドからはみ出しています。2塁ベースだけが基点がベースの中央にあるのでベースの3/4がはみ出しています。

仮に1、3塁から伸びるラインの交差点に2塁ベースの中心がない場合、1、3塁のベースの半分がフェア、半分がファウルになってしまうのです。公認野球規則では以下のように記されています。

まずホームベースの位置を決めその地点から2塁ベースを設けたい方向に38.795mの距離を測って2塁の位置を定める。1塁と3塁のバッグは、完全に内野の内に入るように設置して、2塁のバッグは、2塁の地点にその中心が来るように設置する。

キャッチャーに限らず選手に実践して欲しいのが球場に入ったらグランドのコンディションを確認してください。次の3つは最低限球場に入った瞬間に把握しておかないといけないです。

・ホームからバックネットの距離はどのくらいか?

・芝は濡れているのか?

・芝の丈は長いのか?短いのか?

以下のコンテンツで野球のグランドの規定について詳しくご紹介していますのでグランドについてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

守備位置の役割

守備位置の決まりは「プレイ」の時はフェア地域に位置することだけです。

ピッチャーとキャッチャー以外の野手はフェア地域ならどこに守備位置を取ってOKです。

メジャーリーグでは大胆なシフトを取り「定位置」と呼ばれるようなポジショニングを取らないのです。

ファウル地域にポジションを取りプレイが行われた場合、守備側がそれで有利になった時だけプレイが無効になります。

攻撃側の役割とルール

野球の主導権、ボールを常に支配しているのは守備側のチームです。

攻撃側はどうしても受け身になります。そんな状況でも常に自分手動でプレーするためにはどうしたら良いのか?

バッターの役割と打席での基本的なスタンス

結論からいうと役割は塁に進塁して、全てのベースを回り帰還して得点を挙げるのが役割です。

野球は人を進めるスポーツなのです。

またバッターの義務は次の3つのようなことが挙げられます。

- 打順を間違えない※間違えてプレー続行の場合アウト

- スピーディーな試合進行を心がける

- バッターボックス内から足ははみ出してはいけない

打順を間違えない

選手は打順表に従って順番に打席に立たないといけません。

打順間違いを正しいタイミングでアピールすればアウトにできます。

ルールがとても複雑なので正しいルールを知っている人とその状況を経験した選手がとても少ないから知らない人が多いです。

状況ごとに簡単に説明すると以下のような対処がされます。

- 打席途中でアピールがあった場合→本来打席に立つべき選手がボールカウントを引き継いでプレー続行

- 打順誤りの選手がヒットで塁に出てからアピールがあった場合→本来打つべき選手はアウト、打ち直し

- 打順に誤りがあったがアピールがなかった場合→打ったことが正当化され、打った打者の次の打者が次の打席に入る

スピーディーな試合進行を心がける

投球の動作に入った時にバッターが勝手に打撃をやめても球審はタイムを宣告させることはありません。

自分の間合いでピッチャーが投げてくれないことに文句を言い、いつまで経っても打撃に入らないバッターにはペナルティーでストライクが宣告されます。

バッターボックス内から足ははみ出してはいけない

バッターボックス内でのルールは大きく以下の3つです。

- 足は完全にバッターボックス内に置かなければならない

- ラインを踏んでいてもはみ出さなければ良い

- 構えた時は足が少しでもはみ出してはいけない

実際のグランドではバッターボックスのラインが消えてしまうことが多いです。

だからといってルーズにならないように気をつけないといけないです。仮に出てしまった場合の対応は以下の通り。

- プロ野球・警告された後に自動的にストライクが宣告される

- アマチュア・最初は警告のみ。繰り返した場合はストライクが宣告される

ストライクゾーンについて

ここからは投球の際に審判が球審が宣告する3つの用語について解説していきます。

上記で説明した内容と重複する内容もありますが、この話をきっかけにキャッチャーにはいいヒントになればと思います。

ストライク

以下のような場合に球審がストライクを宣告されたものをいいます。

- バッターが打った(バントも含む)が投球がバットに当たらなかった

- バッターが打たなかった投球のうち、ボールの一部分がストライクゾーンのどの部分でもインフライトの状態で通過したもの

- 0ストライクまたは1ストライクの時、バッターがファウルしたもの

- バントしてファウルボールになったもの

- バッターが打った(バントも含む)が投球にバットには触れないでバッターの身体または着衣に触れたもの自打球とも言います。

- バウンドしない投球がストライクゾーンでバッターに触れたもの

- ファウルチップになったもの

多くの方がストライクとは何かはお分かりだと思いますが、「ストライクゾーン」はどうでしょうか?

明確にここからここまでがストライクゾーンだと言い切れる人はほとんどいないでしょう。

規則書ではユニフォームのズボンの上部が上限として、膝頭の下部を下限とするホームベース上の空間がストライクゾーンです。

簡単に要約するとバッターが構えた時の肘のの高さが最も高めのストライクゾーン。

膝頭の高さが最も低めのストライクゾーンだということです。

これはあくまで規則です。キャッチャーをしてきた私の経験だと、審判によってかなりゾーンは異なります。

共通して言えるのは高め(肘の高さ)のボールをストライクという審判は少ないです。

ストライクゾーンのボールでもキャッチャーの要求しているコースと逆球をボールと宣告されることがあります。

ボール

ストライクゾーンを通過しなかった投球のことを指します。

または地面に触れた投球で、いずれもバッターが打たなかったものです。

投球が地面に触れた後、ストライクゾーンを通過しても、ボールです。

ファウル

バッターの打球がフェア地域に入らなかった打球のこと。ファウルと似た言葉でファウルチップがありますよね。

ファウルチップは、バッターが打ったボールがバットから直接キャッチャーに飛んで、正規にキャッチされた打球のことを言います。

通常のファウルとは異なり、ボールインプレイでストライクにカウントされます。

守備側の役割とルール

次は守備側のルールを話していきます。

ボールを持ち主導権を持っているのは守備側で圧倒的に有利です。

その分、ルールが複雑で多いのが事実です。

特にピッチャーのルールは多く複雑で野球をやっている人でもピッチャーの経験がないとルールを知らない人は意外と多いです。

ピッチャーの投球ルールと役割

ピッチャーの定義はプレートに触れて投球する時を指します。

投球が終わりプレートから足が離れた瞬間9人目の野手、内野手になります。

バッターに向かって投球して試合は進みます。

投球と送球の違いはプレートに触れて投げたか投げていないかの違いです。

フィールディングポジションはフェアゾーンならどこでもOK

各野手には定位置と呼ばれる、打球が飛んできやすいとされるポジションで構えています。

しかし、厳密な決まりはありません。データをとり、打球が飛んできやすいところに最初からポジショニングしていてもいいです。

レフトが左中間の位置にポジショニングしても構いません。

私が小学生の頃は、小学生なのにすでに中学生のような体つきをしているような選手に対して、右打者ならセカンドが左中間へ、左打者ならショートが右中間にポジションニングしてました。

逆に小柄で外野の定位置も飛ばすことがないバッターの場合は外野が芝の境目まで前にきてポジショニングしたこともあります。

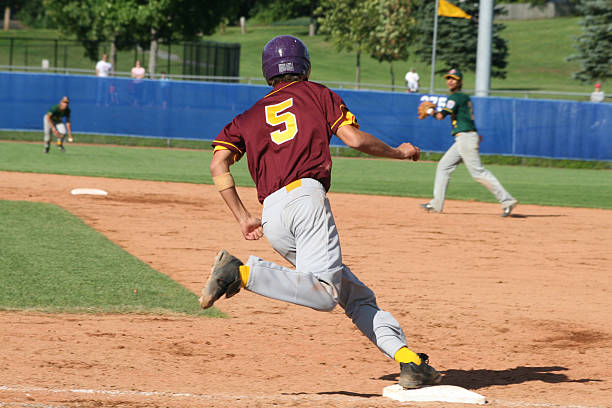

ベースランニングと得点

何らかの理由でアウトにならずに塁に残ると次はランナーとしてホームベースに帰還して得点を挙げることが仕事です。

ここからはランナーのルールについて話していきます。

ベースランナーの進塁と進塁のタイミング

ランナーにおいて注意しないとといけないことは以下の3つです。

- フライのときは一度ベースに触れ直す

- 前のランナーを追い越したら即アウト

- アウトになったと勘違いしてベンチに向かうとアウトになる

フライのときは一度ベースに触れ直す

リタッチと呼ぶこともあります。

もし捕球する前にベースから離れてフライングしてしまったらそのまま進塁してしまったら守備側からアピールがあった場合、アウトになります。

前のランナーを追い越したら即アウト

追い越したら追い越した後者のランナーがアウトになります。

ランナーはプレイ中に前のランナーを追い越してはいけません。

アウトになったと勘違いしてベンチに向かうとアウト

判定を勘違いしてベンチに戻ってしまうと審判員の判断によりますがアウトになります。

ランナーが何らかの理由でベースラインから離れて進塁する意思を放棄した場合はアウトになります。

振り逃げの場合、ダートサークルと呼ばれるホームベースを囲む土の部分の外に出た場合アウトになります。

得点のルールとホームベースへの帰還

得点が入るのは、遠くに打球を飛ばしたときではありません。

正しく進塁してホームベースに到達した時だけです。3アウトになりそのイニングが終了する前にランナーが1塁、2塁、3塁、本塁と進めばその都度1点が記録されます。

しかし3つ目のアウトと得点が重なった場合は、本塁へ触れた方が早かった3アウト目を取るのが早かったのかを審判員に確認して記録員に伝えなければなりません。

これをタイムプレイと言います。以下のような場合は早くても得点に記録されませんので注意が必要です。

- バッターランナーの1塁到達前のアウト

- ランナーのフォースアウト

- 前位のランナーがベースを空過してアウト

ベースを全部を踏まないといけないは嘘

このタイトルを見てそんなバカな!と思ったあなた。

途中を飛ばしてもアウトにならないことがあります。ホームランの場合もです。

踏まなくてもアウトになる状況はベースを踏んでいないことを守備側のチームが確認しており、審判も確認していた場合アピールをされて初めてアウトになります。

この話を聞いてずる賢い人はもうお分かりでしょう。

アピールがなく次のプレーに進んだ場合は正しくベースを踏んだのと同じ扱いです。

極端な話、ベースを全部踏まずに進んでも守備側のチームが当たり前に踏んでいるだろうと見ておらず踏まないままプレーが進んだ場合ベースを踏んだことになるのです。

野球のアウトの基準と種類

アウトになるかランナーとして残るかでそのバッターの打撃は完了になります。

フライ捕球や1塁到達前にアウトに以外にもバッターのアウトにはさまざまなケースが存在しています。

アウトの種類とアウトのカウント

典型的なアウトの種類は以下の4つがあります。一つずつ解説していきます。

- フライが正規に捕球された

- バッターランナーになって1塁に到達する前に触球された

- 第三ストライクが宣告された

- スリーバント失敗

フライが正規に捕球された

フライに限らず、ライナー性の打球も同じです。

インフライの打球を野手が地面につく前に捕らえればバッターはアウトになります。

バッターランナーになって1塁に到達する前に触球された

打球がフェアゾーンに打ったり、いわゆる「振り逃げ」の状態になったバッターランナーが1塁に到達する前にその身体が1塁ベースに触球されればアウトになります。

第三ストライクが宣告された

よく「正規の捕球」という表現をしていますが、インフライトの投球を地面に落とさず掴んでいるという意味です。

スリーバント失敗

2ストライク後にバントしてファウルになったら、バッターはアウトになります。俗に「スリーバント失敗」と呼ばれることが多いです。

イニングの終了と攻守の切り替え

イニングは試合の区画の一部で1イニング3アウトから構成されています。

守備側のチームは1回のイニングで3人のバッターをアウトにして攻撃ができます。

アウトの取り方は様々で一つずつ取る場合もあれば一気に2つ、3つ取ることもできます。

守備の時間が短く、攻撃の時間が長い方が自分たちの主導で試合を優位に進めることができ勝ち試合になる確率は高いです。

守備の時間が長い、投手が打たれる、もしくわ四死球が多い場合は野手の集中力が散漫になり攻撃にも影響が出ます。

バッテリーはどんな状況でもまずはストライク先行を心がけた投球が必要です。

ずっと完璧にアウトコース、インコースに要求すると投手は投げずらさを感じることもあります。

ランナーがいない時や長打を打つようなバッターではない時はアバウトに構えてもいいかもしれません。

試合の進行と時間

国際的にも課題に挙げられているのが「競技時間」です。

2024年のパリオリンピックで野球とソフトボールがなくなったのは、ジェンダー平等と競技時間が挙げられています。そのひとつの試合時間について話していきます。

試合の時間制限と延長戦のルール

野球はイニング制のスポーツです。

1イニング3つのアウト、3人のバッターをアウトにして自チームの攻撃ができます。

高校野球からプロ野球は9回の27個目のアウトが終わるまでプレーします。

長いと3時間を超える試合もザラになるのです。

その問題を解決するためにどういった取り組みを行なっているのか?以下のような取り組みが挙げられます。

- ピッチャーの投球の遅延を防ぐ12秒ルール

- 野手がマウンドに行く回数の制限

12秒ルール

ランナーがいない場合はキャッチャーからボールを受けてから12秒以内に投球を開始しなければならないというルールがあります。

プロ野球では15秒です。

無用な試合引き延ばし行為をやめさせてスピードアップすることを目的として取り入れています。

マウンドに行ける回数

これから説明するのは、メジャーリーグで適用されていますが、日本野球では適用されていなかったり、制限を設けないことができます。

- マウンドに行くことは9イニングにつき1チームあたり5回

- 延長したイニングは1イニングにつき1回

プロ野球、アマチュアではキャッチャーがマウンドにいく回数は無制限です。

中学野球までは7イニング3回までです。

国際的には9イニングを7イニングにする動きもあります。

インターバルと試合の途中終了について

野球はどのスポーツよりもインターバル、間があります。試合のインターバルはこのような場面であります。

- キャッチャーがピッチャーにボールを返すとき

- 投手が交代してからの投球練習のとき

- ヒットを打って防具、バットをベンチに下げるとき

- 攻撃、守備の交代のとき

- 5回終了後のグランド整備

野球とは?と聞かれたら「間のスポーツ」と「団体のスポーツ」であると私は答えます。

上記に挙げたようなインターバルでは時間が設けられています。

言い換えると次のプレーを行うまでの考える時間が設けられているのです。この間をうまく活用できることが大事になってきます。

そんな間をうまく使いピンチを凌いだ例をご紹介しましょう。6年前のWBCでのオランダ戦をご紹介します。

状況としては

- 1対1の同点

- マウンドには中日の岡田投手

- 6球連続ストライクが入らない

- 1アウト満塁

押し出しで逆転。ストライクを入れに甘く入ると長打で逆転の場面で、キャッチャーの小林選手は2ボールでマウンドに声をかけにいきます。

その後、思い切って腕を振ったボールはアウトコースに決まり、セカンドゴロのゲッツーでピンチを凌ぎました。

インターバルを活用したスポーツのあり方です。

そのまま投げていたら逆転されていたかもしれないですが、一つ間を置いたことが空気を変えピンチを凌ぐことができました。

点を取られてからタイムをかけるのは2流です。1流は点を取られる前に危険を察知して防ぎます。

関連記事

野球のルールや野球の専門用語、観戦に関する記事も合わせてご覧ください。

まとめ

今回の内容を最初から復習すると

- 野球とは人を4つのベースを進めて相手チームより多く得点することが目的のゲーム

- 試合はピッチャーがバッターに投球することから始める

- 内野の大きさとベースの大きさだけは共通

- 塁間は90フィート(27.431m)で2塁ベースだけダイヤモンドからはみ出している(2塁ベースはだけが基点がベースの中心)

- バッターが守らないといけいないものは打順とバッターボックス内からはみ出さないこと

- アウトの取り方は大きく4つ・フライが正規に捕球・バッターランナーになって1塁に到達する前に触球・第三ストライクが宣告・スリーバント失敗

- 課題でもある競技時間での取り組みはピッチャーの12秒ルール、マウンドに行ける回数の制限

多くのルールが野球にはあり、野球をしている選手でもすべてを知っている選手は多くはないでしょう。試合の目的からどんなルールがあるのかを知っておくだけで勝ちにつながる戦術を練ることもできます。

「そんなルールがあるなんて知らない」と嘆いて損をするのはルールを知らない人です。特にグランドの司令塔であるキャッチャーはルールを全て把握して臨むことが求められますが野球選手だけではなく、野球を観る方もぜひ覚えておくとさらに野球を理解しながらプレーを観ることができます。

コメント