誰もが知る日本では国技でもあろう「野球」。

そんな野球ですが、ルールを詳しく説明できる野球ファン、ましてや野球選手は少ないでしょう。

野球初心者に質問されて答えられなかったら恥ずかしいですよね。

でも多くて複雑で自分でルールブックを買って勉強しようとは思わないですよね。全部を網羅する必要はないです。最低限のルールを知っておけば十分野球を楽しむことができます。

そこで今回、意外と知らない野球のルールについて今回は球場と野球用語にフォーカスして話していこうと思います。

これを見れば野球をやったことのないお母さんでもルールについて知ることができます。これからたった1分であなたも野球のグランドルールと投手のルールについてマスターすることができます。

今回の内容は以下のような人に向いています

- 野球初心者

- お子さんが野球をしている保護者

- ルールを知って観戦したい野球ファン

早速本題に入ります。

球場の規定

まず最初に球場についての規定です。野球は囲いのある競技場で行う競技です。

野球をしている方だと球場の好みがあったりスタンドが狭かったり大きかったり特徴がありますよね。

大きさや形に個性があるのは規定で最低限の広さの条件を満たしていれば自由にしていいと決められているからです。

決まりは以下の通り

- バックネットはホームベースより半径60フィート以上離れていること

- ネクストバッターボックスは直径5フィートの円

- ネクストバッターボックスは1、3塁間で74フィート以上離れていること

- コーチースボックスは長さ20フィート幅10フィートの囲いであること

- ファルラインから15フィート離れていること

- 両翼のフェンス目で320フィート(97.5m)以上が理想

- 中堅フェンスまで400フィート(122m)以上が理想

- 外野フェンスまで本塁から250フィート(76m)以上必要

と記載公認野球規則には記されています。よくフィートやインチで表される長さですが、簡単に解説すると1フィートは役30cm。1インチは約2.5cmです。

この聞いたことのないような規定のもと球場は設立しています。そんなこと言っても少年野球やアマチュアの球場の広さなんて違うじゃん!って意見もありそうですよね。年代・リーグ別区画表は以下の通りです。

| 年代・リーグ | 学年 | バッテリー間 | 塁間 | 外野フェンスまで |

| 少年野球学童部 | 高学年 | 16m | 23m | 両翼70mセンター85m |

| ー | 低学年 | 14m | 21m | 両翼70mセンター85m |

| リトルリーグ | ー | 14.02m | 18.29m | 60.95m以上 |

| ボーイズリーグ | 小学生の部 | 15.367m | 22.86m | 特に規定なし |

| ー | 中学生の部 | 18.44m | 27.43m | 特に規定なし |

| プロ・アマチュア | ー | 18.44m | 27.43m | 76.199m以上 |

簡単に言うと大人につれて塁間が長くなっています。逆を言うと以上の規格さえ違反していなければ球場の形は自由なのです。

なので、プロ野球の球団でも、打者優遇のホームランテラス席を設けていたり、フェンスが高い球場があったりするのです。ちなみにメジャーでは、レフトスタンドが11.3メートルのフェンスを設けてホームラン乱発を防いでいる球場もあります。

内野の規定

続いては内野に関してです。先ほどは野球場と大枠のあったのですが、内野に絞るとかなり規定が決められています。

あまり知られていませんが、内野の大きさはどんな球場でも共通なのです!塁間90フィート(27.431m)平方が内野の大きさです。

この規定さえ満たしていれば球場独自のルールを作っても問題がないと言うことです。

2塁ベースだけがダイヤモンドからはみ出しています。2塁ベースだけは基点がベースの中央にあり、ベースの3/4がはみ出しています。

野球場の理想の方角

これは野球の豆知識程度ですが、野球場には理想とされる方角があります。

本塁から2塁へ向かう方角が東北東へ向かっていることが理想とされています。それはなぜか?

理由は総合的に考えて、太陽光線が1番プレーに影響を与えにくい方角とされているからです。

ぜひ、球場に足を運んだ際はホームベースから2塁ベースに向かっている方角がどこを指しているのかをみるといい気づきが得られると思います。

天然芝と人工芝の違い

高校生までだとグランドは土の上でプレーするのがほとんどですが、球場や特別な大会だとプロ野球の球場を借りてプレーすることもあります。

私も福岡にいた際は、みやきポート杯という大会で決勝戦がPayPayドームで行われました。

砂の地面は普段プレーしているからご存じだと思いますが、では天然芝と人工芝ではどのような違いがあり特徴があるのかお伝えしていきます。

価格帯

球場の総工費は球場の形態や地面によってかなり左右される部分があります。

なんと天然芝の価格は人工芝の1/10の価格と言われています。逆に捉えると人工芝は天然芝の10倍の値段をするということです。

天然芝・人工芝のメリット

まずはそれぞれのメリットについて話していこうと思います。

天然芝のメリットは以下の通り

- 足腰への負担が少ない

- ダイナミックなプレーが可能

- 季節によって見た目が美しく変化する

- 低コスト

天然でできているため選手の足腰への負担が軽減できます。外野一面が天然芝なのも外野選手の方が飛び込んだりダイナミックなプレーが多いためその際に怪我の砂よりも大幅に怪我へのリスクは著しく低いでしょう。

季節によって芝の色が変わります。秋から春先にかけては黄色っぽい色で5月から夏にかけてくると真緑色の芝になった季節の変化を楽しむこともできます。先ほど価格帯のお話もしましたが、人工芝の1/10のコストでできるためほとんどの球場が天然芝を使用しているのでしょう。

人工芝のメリットは以下の通り

- 手入れに手間がかからない

- 一年中青々とした芝を楽しめる

- バウンドがイレギュラーすることがほとんどない

人工芝は一度導入しておけば後は、手入れの心配はいらないくて済みます。一年中青々とした球場を楽しめるのも観客にとっては嬉しいことでしょう。バウンドの変化がほとんどないのが人工芝の最も優れている点だとも言えます。

天然芝・人工芝のデメリット

お互いのメリットはお分かり頂けたかと思います。お次はデメリットについて話していこうと思います。天然芝のメリットは以下の通り

- 手入れに手間と費用がかかる

- バウンドがイレギュラーする

天然なのでほったらかしにしてしまうと草丈はどんどん伸びてしまいます。

なので、シーズンが始まる前になると必ず手入れをするトラクターが球場に入り手入れをしています。手入れしていても多少の地面の凸凹があるのが天然芝です。

バウンドが跳ね方が変わったりするのが最も懸念点でしょう。

人工芝のデメリットは以下の通り

- コストが高い

- 時間が経つと芝が寝てしまう

- 飛び込むと火傷のリスクがある

何よりコストが高いので地方の球場が簡単に導入できるものではありません。

試合などでたくさんの選手が踏んでいくと芝が寝てしまい、芝の根が出てしまうこともあります。

それに伴って、スライディングなどすると火傷をする恐れもあります。天然芝に比べて足腰への負担もあります。

芝を張り替えた球場例

プロ野球の球団が試合で使用している球場の芝を張り替えた球場があるのでお話ししていきます。

横浜スタジアム

出典:japonyol.net

2011年横浜スタジアムでは人工芝の張り替え、芝の下の排水管などの一新が20年ぶりに行われました。工事費用は約3億5000万円に及んだと言われています。

楽天モバイルパーク宮城

出典:楽天イーグルス

2016年に人工芝から天然芝へと改修工事が行われました。メインビジョンの新設などを含め、総工費30億円をかけた大型リノベーションを行っています。

ラインの幅とルールについて

続いては野球をプレーするときに欠かせないラインについて話していきます。

このライン幅やルールをついて知らない野球選手は実は多いです。私は中学野球で自ら球場設営する際に初めて知りました。

ラインは区画の一部なので、ラインの外側が本当の区画線。ベースもそこにピッタリ重なるよう置かれています。

野球のラインは『公認野球規則』には3インチ、つまり7.6cmです。

市販されているラインカーは野球専用のライン引きも備えられたりしています。

一般的に石灰で引かれることが多いです。

外野の芝生に白いペンキで引いてあったり、人工芝の場合はラインに当たる芝の部分が白色だったりします。

ルールでは材料はチョークなど白い材料なら何でも良いとされています。

野球ボールの大きさは直径72.93mm~74.84mmですのでラインにちょうど収まります。

知って頂きたいのがラインの外側が本当の区画線、つまりは境目ということです。

フェアかファウルか微妙な打球の判断をする際、ラインから完全に外れていればファウル。ラインに一部でもかすっていればフェアです。

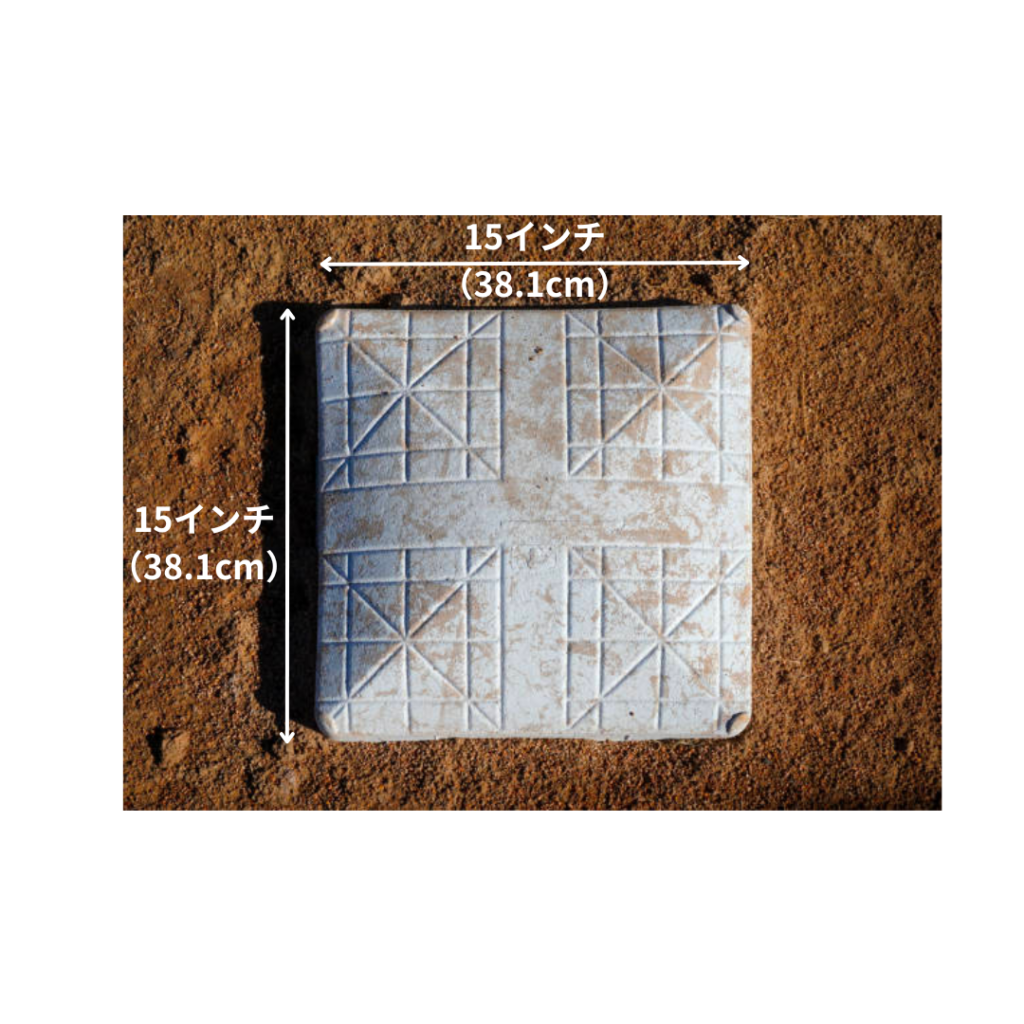

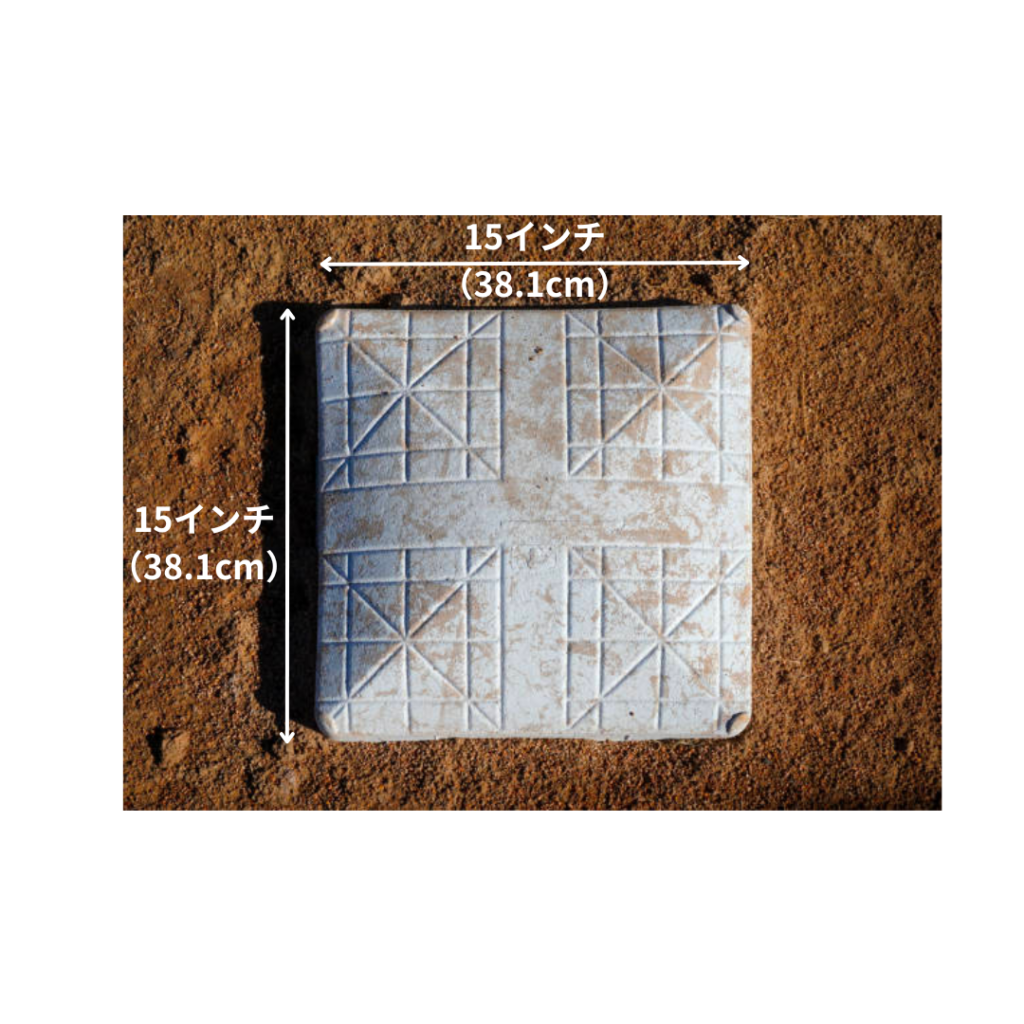

ベースについて

野球場には必ずホームベースが1つ、塁ベースが3つあります。

現在は五角形の形をしたホームベースですが、19世紀のころには正方形や円形の時代もあったのです。

そのような形をしていたのでフェア地域からはみ出していた時代もあったのです。

野球の歴史の中でベースの形、位置は様々な変化をして今に至ります。

ホームベースと塁ベースのサイズ

まずはホームベース。ホームベースは塁ベースとは異なる点があります。

- 地面と同じ高さ

- 形が五角形

ホームのベースの幅は17インチ。43.2cm。ボール9個分の大きさです。

縦8-1/2インチ。21.6cm。斜めの長さは12インチ。30.5cmの大きさです。

1辺17インチの正方形を削った形なのです。

その他のベースの特徴は以下のまとめた通りです。

- 材質はゴム

- 塁ベースはキャンバスと呼ばれる粗布かゴムで被覆されいる

- ホームベースは厚みのあるのかたまりをグランドに埋め込んでいる

- 塁ベースははめ込み式

- 小学生までは置きベースがほとんど

移動式のベースの使うのは中学からプロではほとんどありえないでしょう。

動かないようにほとんど場合は下の写真のようにベースの下にはめ込める金具がついています。

プレー中にベースが動いた時の対処法

この話は少年野球に限った話になるかとは思いますが、少年野球をされている親御さんや監督・コーチには必見です。この内容をしっかり覚えて子どもたちが誤った判断をしないようにしましょう。

結論から言うと動いてしまった場合は、もともと置かれていた地点に踏み止まれば大丈夫です。

栗村哲志監修の「わかりやすい野球のルール」では以下のように記されています。

- ランナーが塁に安全に達した後でベースが動いても、そのランナーに対してプレイをすることができない

- プレイ中にベースが定位置から動いてしまい、引き続いて次のランナーが進塁してきた際は、もともとベースが置かれていた地点に触れるか、その地点にとどまることで、そのランナーは正規に塁を触れたもの、あるいは正規に塁に占有したものとみなす

もう少し簡単に伝えると、ベースに踏みとどまっているランナーのベースが動いている場合、そのランナーに対してプレイ、すなわちタッチアウトはできない。

2つ目は仮にボールを追いかけた野手の足にベースを蹴ってしまって所定の位置にベースがない場合、動いたベースの位置に走るか、もとあったベースの場所に止まれば両方ともベースを踏んでいるとみなすと言うことです。

私はこの経験があります。小学6年生のみやきポート大会という大会で決勝戦が現在のペイペイドーム、当時はヤフオクドームで行われた試合では塁ベースは置きベース、かつ人工芝なのでスライディングでベースが容易に飛んでいってしまう経験がありました。

少年野球をされている球児、親御さんはこの知識は必要です。

マウンドと投手板

最後はピッチャーに関するルールです。

野球は投手が投げることから始まるスポーツで試合の約8割がバッテリーがボールを握るとされています。

そんな野球の中で最も重要なポジションと言っても過言では場所ですが、野球を始めたての方やしたことのない野球選手は投手のルールを意外と知らない人も少ないようです。

ピッチャーの義務について

憧れで投手をやってみたいのに、投手のルールを知らずに投げてみんなから笑われたら嫌ですよね。

そうならないためにも以下の内容はしっかり把握しておきましょう。

結論から言うとピッチャーの義務は場面によってかなり多いです。まとめると以下の通り。

- マウンドのプレートに軸足をかけて投球すること

- プレートに触れている状態でキャッチャーからのサインを受けなければならない

- 投球動作を確認したら、中断、変更しないで投球を完了しないといけない

- セットポジションを取る時、片方の手を下ろして身体の横につけていなければならない。この姿勢から中断することなく一連の動作でセットポジションを取らないといけない

- 投球する前には、ボールを両手で身体の前方に保持して完全に静止しなければいけない

- ランナーがいない時、ボールを受けた後12秒以内に打者に投球しなければならない

マウンドのプレートに軸足をかけて投球すること

右ピッチャーの場合だと右足、左ピッチャーの場合は左足をかけて投球しないといけない義務があります。

それ以外守っていれば、プレートのどこに足をかけて投げてもいいし、どんな投げ方をしてもいいのです。

もし、プレートに足がかかっていない状態で投球してしまうと、ボークを宣告され1ボール、ランナーがいた場合は進塁することになります。

プレートに触れている状態でキャッチャーからのサインを受けなければならない

最もわかやすいい動画を見つけたので上記の画像と動画の一連の流れを合わせてご覧ください。

このようにプレートに軸足をかけている状態でキャッチャーからのサインを見ないといけません。また、サインを見終わる度にプレートを外すことはできません。

もし、外す場合は一度セットしてその後に軸足を外すようにしないといけません。

投球動作を確認したら、中断、変更しないで投球を完了しないといけない

これは先ほどのプレートに触れている状態でキャッチャーからのサインと受ける流れに通じる部分があるのですが、サインをみて投げる球が決まったら、セットして打者に向かって投球しないといけません。

ワインドアップ(ボールを両手で身体の前方に保持するポジション)をとった場合、両手を合わせたら打者に投球すること以外許されないです。仮にプレートを外した場合はボークを宣告されます。

セットポジションを取る時、片方の手を下ろして身体の横につけていなければならない。この姿勢から中断することなく一連の動作でセットポジションを取らないといけない

これは実際にこのルールに違反してボークを宣告されて試合の勝敗が決まってしまった試合があります。

甲子園大会で豊田大谷と宇部商業との試合でのボークを例にして解説します。

宇部商業のピッチャーがなぜボークを取られたのか?

それは、サインを一度決めてセットポジションに構えようとした際に再びサインを見る動きをしてしまった。

すなわち、一連の動作を中断してしまったからです。

この大会の時代ではセカンドランナーがキャッチャーのサインを盗み、バッターに身振り手振りで教えていたのが当たり前でした。

サインを盗まれたことに気づいたキャッチャーが再びサインを変更しようとしたためピッチャーも動作を中断しないといけなくなったのです。

このボークにより、ランナーがバッターにサインを教えるのは禁止とされています。

投球する前には、ボールを両手で身体の前方に保持して完全に静止しなければいけない

このルールはランナーがいる場合に限った話でランナーがいない場合は必ずしも静止しないわけではありません。

しかし、打者が構えていない時や隙をついて意図的に投球したと審判が判断すると「クイックピッチ」と判断され、ボールが宣告されることになります。

ルール的には停止しなくてもいいですが、打者が構えに入り準備ができていないといけないので停止しないとボールを宣告されることになるでしょう。

ランナーがいない時、ボールを受けた後12秒以内に打者に投球しなければならない

このルールは「12秒ルール」とも呼ばれています。これはアマチュアでも適用されていて、国際試合ではバックネット裏にタイムを測っていることもあります。

またボークについてわかりやすくまとめている動画やプロ野球のサインの出し方について気になる方はぜひ以下の動画もご覧ください。

マウンドの規定

規則ではマウンドは以下のように表現されています。

- 18フィートの円い場所

18フィートは約5.5m。相撲の土俵が約4.5mよりやや大きいくらいの直径ということです。投手は投げる方の手を口、または唇につけることを禁じられています。

よくメジャーでは見る光景ですよね。

ブルージェイズに所属している菊池雄星投手も一時は「指ぺろ」で指摘を受けていました。

投手をやったことがない人は「なんて下品なことをしているんだ!」を腹を立てる方もいるかもしれせんが新品の硬球はとても滑ります!

そのためにマウンドの後ろに置かれているロジンバックがあります。

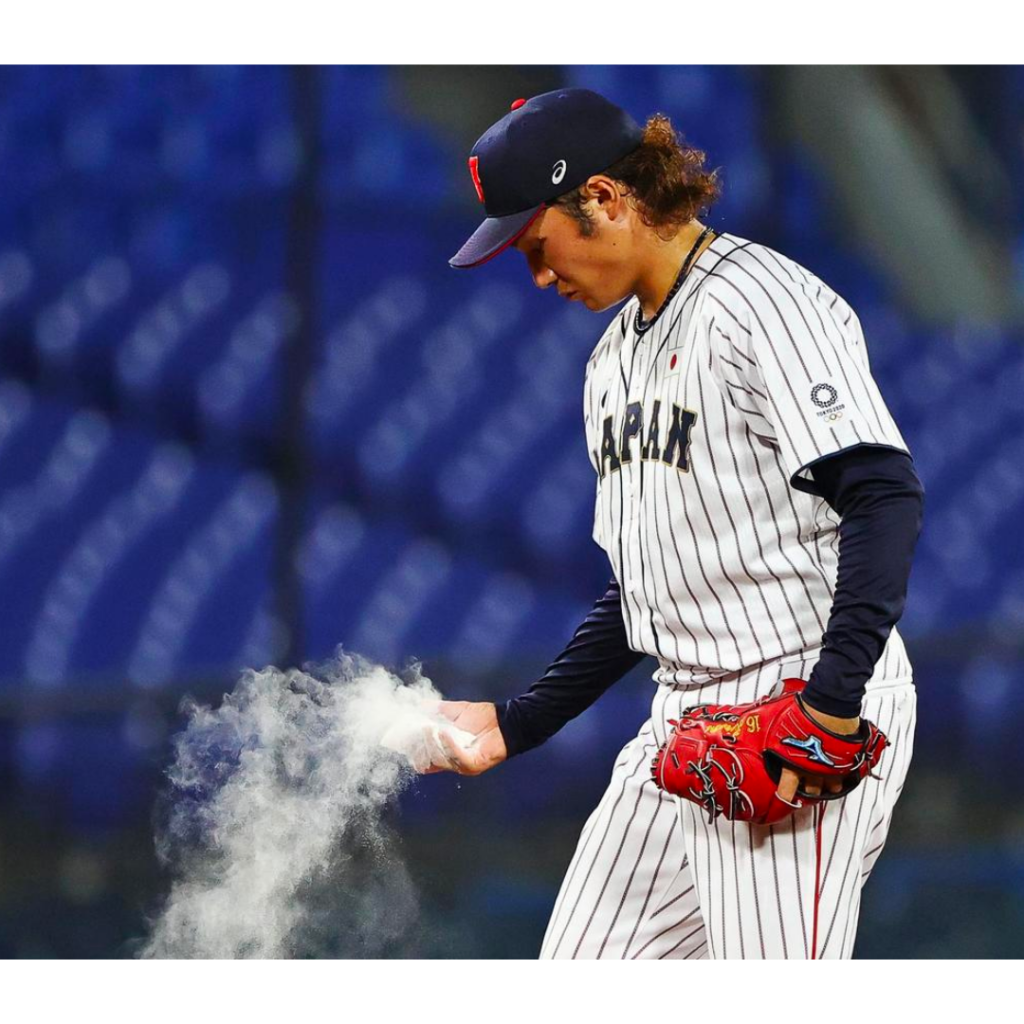

ロジンバックについて

よくプロ野球の試合でピッチャーが投球前に白い粉をつけていますよね。

その手で触った帽子が白くなっていることもあります。

野球をしたことない人だと、なぜ付けているのか?その必要はあるのか?と不思議に思いますよね。そのロジンバックについてご紹介します。

出典:日刊スポーツ

ロジンバックは、滑りとめの役割をしています。

汗で手が滑り危険球を投げないように気をつけないといけないからです。

手汗をかいた手で投げると本当にボールのコントロールが効かないのです。

私もキャッチャーをしていた時は、よく地面の土を触って滑り止め代わりにしていました。成分は卵の殻などから作られています。

ロジンバックで禁止されていることは以下の2つです。

- ボールに直接ロジンを吹きかけない

- グラブ、ユニフォームに吹きかけない

野手もズボンのポケットに入れている高校球児も最近ではよく見かけます。

なぜ、プレートの後ろに置いているのかというと、打者から見て目に入り邪魔になることもあるので、マウンドの後ろに置くようにしないといけないのです。

雨天時はグランドに置いておくとロジンバックがダメになるのでズボンのポケットに入れてプレーすることになります。

過去にルール変更で起こった大問題

過去にルール改定であった大問題になった例をご紹介します。

ルールの改定があったものは「飛びやすいボール」です。

ボールは野球の”主役”と言っていいでしょう。その主役が変わった競技にどのような影響がしたのか?

2013年に2年前に導入した統一球の仕様を「飛びやすくするよう」変更したことを日本野球機構(NPB)が公言。

過去2年にくらべて明らかに飛距離が伸びていたのでファンの間では「ボールが変わったのでは?」と疑惑がかけられていました。

このルールは事前に発表したものではなく、疑惑がかけられて開幕から2ヶ月が過ぎた頃に発表されたのです。

楽天イーグルスは、2012年までの「飛ばないボール」対策として、ホームラン沢山出るよう4億円もかけて外野フェンスを前に出して、球場を狭くしたのです。当時、監督を務めていた星野監督は「補強に回せた」と憤りを見せていました。

関連記事

野球のルールや野球の専門用語、観戦に関する記事も合わせてご覧ください。

まとめ

今回の内容を簡単にまとめると

- 球場の規定は年代別で違う

- 球場で統一されているのは内野の大きさ

- 天然芝は安く、選手への負担は少ないがバウンドがイレギュラーすることがある

- 人工芝は、一度導入したら手入れは必要ないが、火傷の恐れ、足腰への負担が懸念されている

- ホームベースの幅はボール9個分

- 投手に関するルール、義務は多数。違反するとボークが宣告される

- ロジンは滑り止め。手以外に付けてはいけない

野球をしている方でも球場の大きさ、ベースの幅など答えられる人は多くはいません。恥ずかしい思いをしないためにも最低限のルールや企画は答えられるようにしておいた方が、恥ずかしい思いをしないで済むでしょう。

毎年ルールの改定は行われています。例えば私が少年野球をしていた頃はホームベースでのキャッチャーのブロッキングはありましたが、6年生の頃に廃止され、走者有利のルールに変わりました。

そうやってどちらかが有利になったり、怪我のリスクを抑えるためにいろんなルールが決められては変わっていきます。野球をしている方は特に1年に1度はルールの改定箇所を把握しておいた方がいいでしょう。

コメント